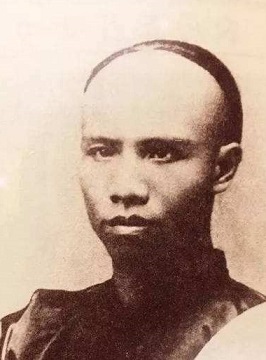

谭嗣同

- 姓名:谭嗣同

- 别名:字复生,号壮飞

- 性别:男

- 朝代:清代

- 出生地:湖南浏阳人

- 出生日期:1865年3月10日

- 逝世日期:1898年9月28日

- 民族族群:

- 主要作品:

谭嗣同(1865年3月10日—1898年9月28日),字复生,号壮飞。湖南浏阳人。早年入新疆巡抚刘锦棠幕,游历西北、东南各省。甲午中日战争后,愤中国积弱不振,倡立学社,鼓吹改良。1898年应征入京,任四品卿衔军机章京,参与变法。戊戌政变时遇害。著有《仁学》等文。

少倜傥有大志,淹通群籍,能文章,好任侠,善剑术。父继洵,官湖北巡抚。幼丧母,为父妾所虐,备极孤孽苦,故操心危,虑患深,而德慧术智日增长焉。弱冠从军新疆,游巡抚刘公锦棠幕府。刘大奇其才,将荐之于朝;会刘以养亲去官,不果。自是十年,来往于直隶(今北京市、天津市、河北省大部、河南省和山东省之一部)、新疆、甘肃、陕西、河南、湖南、湖北、江苏、安徽、浙江、台湾各省;察视风土,物色豪杰。然终以巡抚君拘谨,不许远游,未能尽其四方之志也。

自甲午战事后,益发愤提倡新学,首在浏阳设一学会,集同志讲求磨砺,实为湖南全省新学之起点焉。时南海先生方倡强学会于北京及上海,天下志士,走集应和之。君乃自湖南溯江,下上海,游京师,将以谒先生,而先生适归广东,不获见。余方在京师强学会任记纂之役,始与君相见,语以南海讲学之宗旨,经世之条理,则感动大喜跃,自称私淑弟子,自是学识更日益进。时和议初定,人人怀国耻,士气稍振起。君则激昂慷慨,大声疾呼。海内有志之士,睹其丰采,闻其言论,知其为非常人矣。以父命就官为候补知府,需次金陵者一年;闭户养心读书,冥探孔佛之精奥,会通群哲之心法,衍绎南海之宗旨,成《仁学》一书。又时时至上海与同志商量学术,讨论天下事,未尝与俗吏一相接;君常自谓:“作吏一年,无异入山。”

清·梁启超《谭嗣同传》(《饮冰室合集》卷四)

今年(1898年)四月,定国是之诏既下,君以学士徐公致靖荐,被征;适大病不能行,至七月乃扶病入觐,奏对称旨。皇上超擢四品卿衔军机章京,与杨锐、林旭、刘光第同参预新政,时号为军机四卿。参预新政者,犹唐宋之参知政事,实宰相之职也。皇上欲大用康先生,而上畏西后,不敢行其志,数月以来,皇上有所询问,则令总理衙门传旨,先生有所陈奏,则著之于所进呈书之中而已。自四卿入军机,然后皇上与康先生之意始能稍通,锐意欲行大改革矣。而西后及贼臣忌益甚,未及十日,而变已起。

清·梁启超《谭嗣同传》(《饮冰室合集》卷四)

【评】这是对谭嗣同积极参与变法的有关记述。谭嗣同在戊戌变法中占有重要地位。

君竟日不出门,以待捕者;捕者既不至,则于其明日入日本使馆与余相见,劝东游,且携所著书及诗文辞稿本数册家书一箧托焉。曰:“不有行者,无以图将来;不有死者,无以酬圣主。今南海之生死未可卜,程婴杵臼,月照西乡,吾与足下分任之。”遂相与一抱而别。初七八九三日,君复与侠士谋救皇上,事卒不成。初十日遂被逮。被逮之前一日,日本志士数辈劝君东游,君不听。再四强之,君曰:“各国变法,无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始!”卒不去,故及于难。

君既系狱,题一诗于狱壁曰:“望门投宿思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。”盖念南海也。以八月十三日斩于市,春秋三十有三。就义之日,观者万人;君慷慨,神气不少变。时军机大臣刚毅监斩,君呼刚前曰:“吾有一言!”刚去不听,乃从容就戮。呜呼烈矣!

清·梁启超《谭嗣同传》(《饮冰室合集》卷四)

君资性绝特,于学无所不窥,而以日新为宗旨,故无所沾滞;善能舍己从人,故其学日进。每十日不相见,则议论学识必有增长。少年曾为考据笺注金石刻镂诗古文辞之学,亦好谈中国古兵法;三十岁以后,悉弃去,究心泰西天算格致政治历史之学,皆有心得。又究心教宗,当君之与余初相见也,极推崇耶氏兼爱之教,而不知有佛,不知有孔子;既而闻南海先生所发明《易》《春秋》之义,穷大同太平之条理,体乾元统天之精意,则大服;又闻《华严》性海之说,而悟世界无量,现身无量,无人无我,无去无往,无垢无净,舍救人外更无他事之理;闻相宗识浪之说,而悟众生根器无量,故说法无量,种种差别,与圆性无碍之理,则益大服。自是豁然贯通,能汇万法为一,能衍一法为万,无所挂碍,而任事之勇猛亦益加。作官金陵之一年,日夜冥搜孔佛之书;金陵有居士杨文会者,博览教乘,熟于佛故,以流通经典为己任,君时时与之游,因得遍窥三藏,所得日益精深。其学术宗旨,大端见于《仁学》一书,又散见于与友人论学书中。

清·梁启超《谭嗣同传》(《饮冰室合集》卷四)

《仁学》何为而作也?将以光大南海之宗旨,会通世界圣哲之心法,以救全世界之众生也。南海之教学者曰:“以求仁为宗旨,以大同为条理,以救中国为下手,以杀身破家为究竟。”《仁学》者,即发挥此语之书也。而烈士者,即实行此语之人也。

今夫众生之大蔽,莫甚乎有我之见存。有我之见存,则因私利而生计较,因计较而生挂碍,因挂碍而生恐怖,驯至一事不敢办,一言不敢发。充其极也,乃至见孺子入井而不怵惕,闻邻榻呻吟而不动心,视同胞国民之糜烂而不加怜,任同体众生之痛痒而不知觉;于是乎大不仁之事起焉。故孔子绝四,终以毋我。佛说曰:“无我相。”

今夫世界乃至恒河沙数之星界,如此其广大;我之一身,如此其藐小。自地球初有人类,初有生物,乃至前此无量劫,后此无量劫,如此其长;我之一身,数十寒暑,如此其短。世界物质,如此其复杂;我之一身,分合六十四原质中之各质组织而成,如此其虚幻。然则我之一身,何可私之有?何可爱之有?既无可私,既无可爱,则毋宁舍其身以为众生之牺牲,以行吾心之所安。

盖大仁之极,而大勇生焉。顾婆罗门及其他旧教,往往有以身饲蛇虎,或断食,或卧车辙下求死,而孔、佛不尔者,则以吾固有不忍人之心。既曰不忍矣,而洁其身而不思救之,是亦忍也。故佛说:“我不入地狱,谁入地狱?”孔子曰:“天下有道,丘不与易也。”古之神圣哲人,无不现身于五浊恶世,经历千辛万苦者。此又佛所谓“乘本愿而生”,孔子所谓“求仁而得仁,又何怨”也。

烈士发为众生流血之大愿也久矣。虽然,或为救全世界之人而流血焉;或为救一种之人而流血焉;或为救一国之人而流血焉;乃至或为救一人而流血焉。其大小之界,至不同也。然自仁者视之,无不同也。何也?仁者,平等也,无差别相也,无拣择法也,故无大小之可言也。此烈士所以先众人而流血也。况有《仁学》一书,以公于天下,为法之灯,为众生之眼,则烈士亦可以无慊于全世界也夫!亦可以无慊于全世界也夫!

清·梁启超《仁学序》(《谭嗣同全集》第373—374页)