我们假使要谈到人生哲学,便应提出一个先决的问题。这便是:人性究竟是什么?它是由哪些状态构成的?它的价值如何估计?

在未分析这些问题之前,我先要指出中国先哲人性论的一个特点,从此可以看到它和西洋学说大不相同。中国的人性论纯以哲学的思辨为根据,毫不带宗教的色彩。因此之故,中国思想上绝找不着纯粹的先天性恶论,也并没有出世的思想。反之,在西洋思想上,许多哲学家固执宗教的成见,肯定人性中自有先天的恶根性。

古代希腊有一种很流行的奥菲派宗教(Orphic religion)。依它解释起来,人类是两种神力凑合而成的。这两种神之中,一个是善的,叫作“狄俄尼索斯”(Dionysus);另一个是恶的,叫作“提坦”(Titan)。

狄俄尼索斯原为葡萄树神,葡萄可以酿酒,后来又引申成为酒仙。酒是兴奋剂,人类饮了酒,很容易激发灵感,表现创造能力,所以狄俄尼索斯后来又被人看作歌舞之神。他平时寄居在高山上,每到葡萄成熟、酝酿醇酒的时节,他便下山,亲临民间,激发人们的灵感,引起民众狂热的崇拜,并且领导他们到高山上去狂歌醉舞,庆祝佳节。这样一来,却使忌妒之神提坦愤恨不平。

提坦暗自思量着,同是天神,为何狄俄尼索斯独受人家崇拜,而自己反倒被人家忽视。这样一想,他不禁勃然大怒,顿时率领一些恶神,奔向狄俄尼索斯的所在,乘其不备,环而攻之,终于把狄俄尼索斯吃了下去。

正在吞噬的时候,天上的智慧女神察访来到,于是赶快跑回天上,报告了他的父亲——公道之神。公道之神听了这话,赫然震怒,马上吩咐风雨雷电之神赶来,把提坦一雷打得粉碎。但是,公道之神回心一想,觉得提坦诚极可恶,然而因此便把狄俄尼索斯的良心也一同摧毁了,未免可惜。乃又派遣雕塑之神,前来把一些灰烬——提坦的形骸和狄俄尼索斯的良心团在一起,捏做人形,是为人类的初祖。

从此之后,人类便有“提坦”的残骸做他们的身体,“狄俄尼索斯”的良心做他们的心灵。良心深深地陷在罪恶的躯壳里面,不得解放,人类便堕落了。

这便是希腊先天性恶论的源头,所以后来许多希腊哲学家都想设法洗刷人类先天的劣根性,以求解脱超度,无形中遂堕入宗教的魔障,而厌弃人间世。

近代欧洲哲学家虽然也有不少人主张性善论,但是我们如果从他们宗教的源头着想,则先天性恶论却根深蒂固。自从亚当、夏娃在乐园中自由结合,产生下来的人无一不是罪孽深重的。而且,这先天的罪过是祖先遗传下来的,非得天佑,各人本身无论如何努力,都是洗刷不清的。

这种宗教传说无形中渗透在一般的思潮里面,致令许多欧洲哲学家也不能透过此种宗教的迷障,纯从哲学的立场考虑人性。因此,他们讨论人生到穷极根底的时候,便自不能不舍弃积极的入世的生命热忱,而回向天国,皈依上帝了。

虽然近代欧洲人对于人间世不必一定把它看作罪恶的渊薮,而要求脱离它,但是至善的根源和生命的归宿总是不在此生、不在现世,而另有所属。

纯正的中国人从来便没有此种想法。整个宇宙就是精神与物质的合体,甚至是精神与物质的化境。普遍生命在宇宙中流行贯注,处处可以起善,处处可以改过。我们生在宇宙中,做人的起点是体验宝贵的生命精神,做人的目的仍旧是实现崇高的生命价值。

我所谓纯正的中国人,系指受过老、孔、墨一类先哲思想支配的人,至于自汉、魏一直到隋、唐,历代中国佛学大师,他们的思想纵极高深广博,表现绝顶的天才,宣扬卓越的智慧,但是他们思想的种子,依然是外来的;他们的生命目的,依旧是解脱的,不能和一般纯粹的中国人共处在现实宇宙中,挟普遍生命以浩然同流。

就哲学立场着想,真正的中国人是此生此世的人。我们的理想境界仍然是现实世界上空灵的化境,我们的德业依旧是现实世界上伟大的努力。这一点不肯定,中国先哲的人性论即无从研究。

我们分析人性时,可以有两种看法。一种叫作“平列法”;另一种叫作“纵贯法”。前者把各种心理状态安排在一个逻辑平面上,观察其个别的功能,不必使之互相含摄。后者则确立一个主脑,然后据以贯穿许多心理作用,使它们先后相承、本末有序、表现次第。

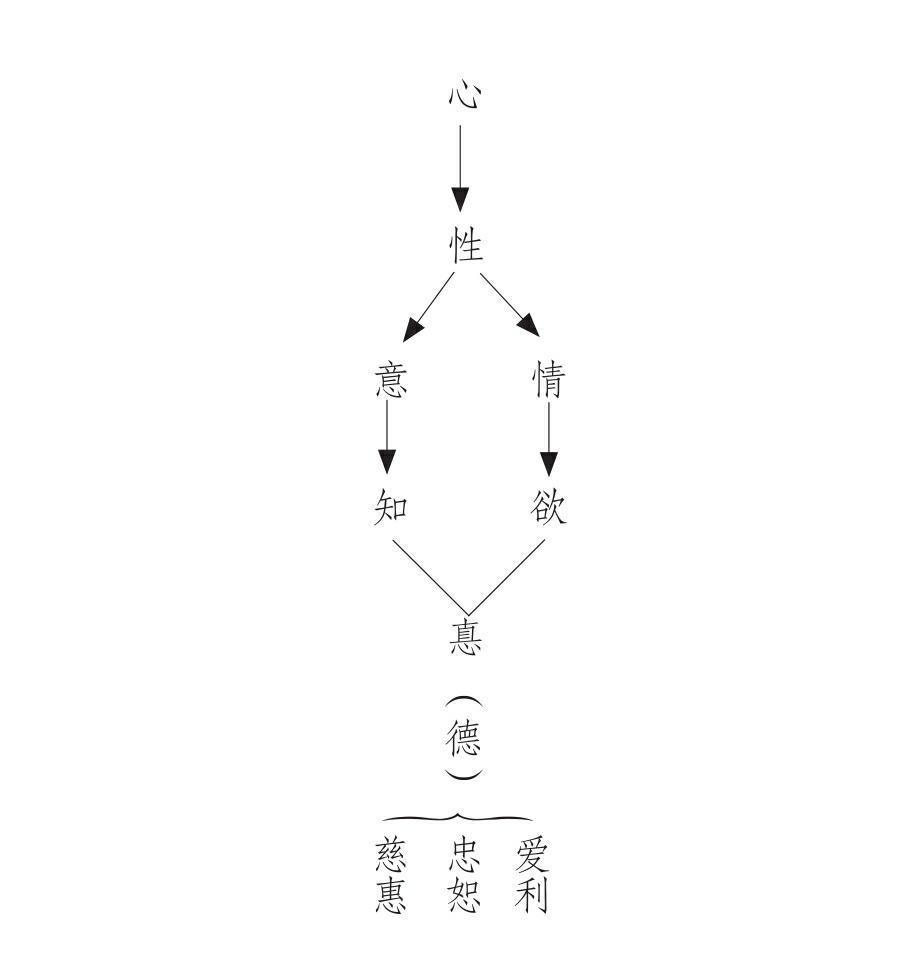

我们打开许慎的《说文解字》一看,便知凡心之属皆从心,自息情性以至于憬,凡二百六十三字,各代表一种心理作用或状态。许多平列的心理状态之间的关系,颇不容易了解。《说文解字》乃是解字之书,它的目的只在荟萃字义,原与哲学无关,但从哲学上看,我们分析心性,却非取纵贯法不可。今试以下图表明之:

上图所列的名词,在中国哲学上颇缺少统一的、公认的解释。我们现在为时间所限,也不能就各家学说一一分疏它们的意义,然而从大体上,我们可以说,心乃是个主脑,其势用可以统御人类一切知能材性。这个心有体有用。它的“体”能容能藏,包管万虑,无物不贯。它的“用”能任能行,或主于身,为形之君,或主于道,为生之本,或以贯理,神明变化,或以宅情,慈惠精诚。

我拿这几句话概括心之全体大用,乍看来似很晦涩,但引而申之,确可印证许多先哲的思想。限于篇幅,恕我不再作进一步的分析。

性字在中国哲学上,大都作生字解。自周、秦以迄于汉、唐,殊少例外。人类受命以生,或依天志,或本天命,或法自然,成就在人,形于一体,都可叫作“性”。后来,宋儒虽有“性即理”的主张,也和此义并无冲突,因为“生生而条理”,原是一般中国哲学精义所在。“举生生即该条理,举条理即该生生”(戴震《绪言》)。

人类以心的体用为主脑,所发泄的生命原可依方便,暂分两方面观察:一属理,一属情。依“理”着想,心的历程转运生命,遂起思虑测度,发为系统的知识。所谓正心尽性,诚意致知,乃是属于理的一贯生活。

就“情”着想,心的作用斡旋生命,调节好恶哀乐,引发创造的冲动。所谓存心养性,达情遂欲,乃是属于情的一贯生活。理与情的生活交融互摄,趋于一致,内得于己身,外得于人物,便可长养忠恕慈爱的美德,完成恢宏伟大的人格了。

这些心理名词的意义既已约如上述,现在不妨进一步考虑它们的价值。假使把“善”“恶”两个形容词分别加在上列心理状态上面,则据我所知,中国先哲的人性论不外乎以下数种:一、心性意知情欲俱善论;二、心善性恶意善知善论;三、心善性善情善欲恶论;四、心善性善情恶欲恶论;五、心善性恶情恶欲恶论。

这几层说法,并不是详尽的逻辑分类。假使依逻辑的可能来划分,那就更多了。我现在只就纯正中国先哲曾经发挥过的学说着想,所以把心性意知情欲无善无恶论和心性意知情欲俱恶论,都撇开不谈。

中国先哲对于心性问题的分析,一向不守“道德中立”的态度,要想依傍西洋心理学家,超然独立于善恶标准之外,来研究心理状况,是不常有的事。中国哲学思想上的这个特点,究竟是好是坏,此地很难断定,只得委之见仁见智了。

我在以上的分类里面,系采取纵贯法来考虑心性问题的。但这也只是一种方便的逻辑顺序,事实上,中国先哲很少有人有如此脉流贯注的看法,所以在此下列的讨论里面,仍需分别估计各种心理状态的价值。

(一)心善论乃是中国哲学家共信的假定,从来没有人对这层提出过异议,产生什么是非然否的争论。

相传有甲、乙、丙三人在乡下共作郊游,忽见路旁有一个心,乙、丙二人向甲指问道:“那心是不是你的?”甲毫不迟疑地回答:“我的良心从未离过我。”因辗转问乙、丙二人,乙说:“我的心是乌黑的,那颗心是鲜红的,绝非我所有。”丙接着作了更有力的声明:“我从来就没有心,那心怎能是我的?”

中国哲学家向来把一颗良心握得紧紧的,不肯放弃,所以总是谨守心善的主张。假使诸位将来要做一位哲学家,甚至要想保持中国人的尊严,请在甲、乙、丙三人中间慎重选择。

(二)中国先哲把良心保住了,这是事实,然而关于性的解释,却议论纷纭、莫衷一是。约而言之,有性善论(以孔子、子思、孟子、许慎、李翱、王阳明、王夫之、戴震、焦循等为代表)、性恶论(荀子、杜牧)、性无善无恶论(老、庄、告子、董仲舒、朱世卿)、性有善有恶论(宓子贱、漆雕开、公孙尼子、世硕、扬雄,宋儒如程、朱分理义之性与气质之性,亦近于此说)、性上中下三品说(王充、韩愈、皇甫湜)。

这五种说法中,性善论以性承心,更以心继天,天以生物为心,故纯是善,而性顺从天心,万无恶理。性恶论其实并无确实证据,即就荀子而论,如谓“性者成于天之自然”,或“性者天之就也”,只是顺应自然的无善无恶论。荀子之所以谓性为恶者,因为他牵性就情,性应自然常恶只是从情恶中推想得来,他的主张只是一种情恶论。性无善无恶论依科学齐物论或性法自然说的立场来讲,确有理据,但用在人生哲学上颇觉不便,因为我们对于人生,必须从价值方面肯定其意义。性有善有恶论与性三品说都不曾看透性之本原,只就才质与习染着想,强为分别罢了。

(三)意与知是理之昭明灵觉处,意可以存诚,知可以格物,均能取得高贵的价值。中国先哲只患意之不畅其流,知之不极其致,从来没有人把它们当作恶看。陆贾及程、朱所谓理义为性,实以天心贯人性,使人人诚意致知,循理格物,无有不善,确能发挥中国哲学思想的根本义。

(四)关于情的善恶与否的问题,中国先哲不一其说。约而言之,可得四类:一、情善论;二、情恶论;三、情有善有恶论;四、情无善无恶论。

一、二两类各以孟子和荀子为代表。他们俩对于情的估价虽极不同,但有一点却十分相似。“情者,性之质也。”(《荀子·正名》篇)性与情相为表里(赵岐《孟子注·告子章句上》)。孟子说:“乃若其情则可以为善矣。”(《孟子·告子》)是以性善胜情,情必从之,性既全善,则情亦无不善了。反之,荀子言情,断其必恶,正是因为性恶。关于此层,荀子的学说表现顺逆两层推理。他先举情恶以证性恶,是为逆推;后又本性恶以证情恶,是为顺推。顺逆两证,同时兼用,显犯逻辑上循环论证的错误(参看《荀子·性恶》篇“今人之性……”一段文字便知吾论不苛)。所以,我总觉得荀子的性恶情恶论,先后都不能自圆其说。

第三说谓情原可以为善,只因表现出来,有时偏得其宜,不能无失,“情之失为偏,偏则乖戾随之矣”(戴震《孟子字义疏证》)。

第四说主张性与情同法自然。董仲舒尝说:“身之有性情也,若天之有阴阳也。”(《春秋繁露·深察名号》篇)阴阳之行气只是自然运转,不含善恶二性,所以性情之发泄,也只是自然变化,毫无善恶可言(参考《春秋繁露·阳尊阴卑》篇及《天辨在人》篇)。

(五)欲恶论在中国哲学上,几乎是普遍流行的学说。自《易·象传》提出窒欲的要求以来,《礼记》和之,诸子百家沿袭其说,几使人人以防欲、节欲为生命的能事,独有清代戴震、焦循诸人,从《论语》《中庸》《孟子》寻出欲善的源头,极力主张“以己之欲,通乎人之欲”,为道德生活的极致。

以上把中国先哲关于心性估价的学说,择要陈述出来,深觉此中包含许多互相冲突的理解,几乎无法调和,但是仔细思量一番,便知此种种冲突、矛盾,都是由方法学的观点产生出来,毕竟有法可以避免。

假使我们在未衡量心性善恶之前,先将心理状态作一种纵贯的观察,便不难由天地生物之仁心以推测人心之纯善,更从人心之纯善以论人性之完美。如是则诚意致知可以达理,达情遂欲可以养生,纵有恶端,亦不难变改。《大易》一书教人改过,回心向善,提出“复,其见天地之心”的微言大义,真可算是一语凿破混沌了。